En 1603, William Shakespeare escribe uno de los personajes más enigmáticos y frágiles del canon literario occidental: Ofelia, la joven noble danesa que muere ahogada en las aguas del drama. De tragedia romántica a símbolo de poder narrativo, Ofelia ha sobrevivido más de 400 años como una de las figuras femeninas más representadas, discutidas, y reinterpretadas de la historia de la cultura occidental. Y en 2025, Taylor Swift, una de las narradoras más escuchadas del mundo contemporáneo, continúa la línea de artistas que han mantenido vivo el legado de Ofelia tras el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl. En el primer sencillo de este anticipado regreso a la música, titulado The Fate of Ophelia, Swift da un giro narrativo al personaje desde una sensibilidad emocional actual.

Tabla de contenidos

La historia de Ofelia: el amor, la locura, y el silencio

Ofelia es la hija de Polonio, noble de la corte danesa, y el objeto de amor del príncipe Hamlet. Su papel en la obra es complejo: es amada, usada, manipulada, y, finalmente, olvidada. Tras la muerte de su padre y el rechazo de Hamlet, Ofelia se desvanece en la locura y muere, ¿por accidente?, ¿por suicidio?, ahogada en un arroyo. Es, por excelencia, el símbolo de la joven sacrificada por una historia que no controla.

Su destino ha sido leído como una advertencia, una metáfora del amor trágico, o una denuncia silenciosa de los límites impuestos a las mujeres. Pero también ha sido criticado como un cliché, una fantasía romántica construida desde la mirada masculina.

Ofelia como símbolo: la muerte más bella de la historia del arte

A lo largo de los siglos, Ofelia se ha convertido en uno de los arquetipos visuales más potentes del imaginario occidental. Su muerte, descrita por Gertrude en Hamlet como un accidente casi poético: «se cayó al arroyo mientras tejía coronas de flores», ha inspirado a decenas de artistas a capturar el instante suspendido entre vida, locura, y muerte.

La representación más famosa es sin duda la de John Everett Millais (1851–1852), figura clave del prerrafaelismo. Su “Ophelia”, flota boca arriba en un arroyo, rodeada de flores, con los ojos abiertos hacia el cielo, y las manos abiertas en una rendición ambigua. ¿Está viva? ¿Muerta? ¿Rendida? ¿O en paz? Millais pintó la escena con un realismo obsesivo, usando modelos vivos y observando la flora natural, pero también con una teatralidad simbólica que elevó a Ofelia a figura mítica y convirtió el suicidio en un acto de belleza trágica.

John William Waterhouse, también influido por el prerrafaelismo, la pintó en varias ocasiones, siempre explorando diferentes momentos de su desintegración emocional. En sus obras, Ofelia aparece etérea y melancólica, atrapada en el umbral entre lo humano y lo espectral. Sus cuadros insinúan una mujer sensible, atrapada en una emoción que no puede contener. Su mirada perdida, los lirios en las manos, y la atmósfera brumosa refuerzan la imagen de la figura femenina como víctima de la pasión y la locura.

Inspiración en la tragedia

Pero más allá del romanticismo inglés, otros artistas también encontraron en Ofelia una figura poderosa:

- Eugène Delacroix, aunque más conocido por su fuerza expresiva que por su lirismo, realizó una serie de litografías para Hamlet, incluyendo “The Death of Ophelia” (1844), una versión sombría y emocionalmente densa de Ofelia. Su trazo suelto y gestual captura más el delirio que la belleza, y plantea un acercamiento más psicológico al personaje.

- Arthur Hughes pintó “Ophelia” en 1851, donde, la figura de Ofelia aparece rodeada de un paisaje casi encantado: un bosque de verdes saturados, flores delicadas, y una luz suave que parece provenir del propio personaje. A diferencia del dramatismo físico de otras representaciones, la Ofelia de Hughes aparece más joven, casi infantil, flotando en una especie de limbo onírico, con una expresión serena y melancólica. No hay rastro de la muerte violenta: sólo belleza suspendida en el instante anterior a la desaparición. La carga simbólica de la inocencia perdida se intensifica. Es menos una escena narrativa que una emoción encapsulada. En su tratamiento, Ofelia no es víctima ni símbolo trágico, sino un ser poético en comunión con la naturaleza.

- Alexandre Cabanel, exponente del academicismo francés, abordó la figura de Ofelia en 1883 con su característico estilo refinado y teatral. En su versión, “Ophelia” parece más consciente de su destino, pero igualmente atrapada en él. Más sensual y teatral, yace recostada a orillas del río, con los ojos cerrados y el cuerpo ligeramente arqueado, bañado por una luz cenital casi celestial. Su vestido blanco y su piel pálida refuerzan la asociación con la pureza, el sacrificio, y la muerte como experiencia estética. Lo que más destaca en esta pintura es la forma en que Cabanel transforma la locura en belleza. La escena está cuidadosamente construida para conmover, seducir, y capturar una estética del sufrimiento, en la que Ofelia es menos una persona y más un mito hecho para perdurar.

- Odilon Redon, figura del simbolismo francés, representa a Ofelia como una aparición fantasmagórica, sumergida en un universo onírico e introspectivo. En “Ophelia among the flowers” (1905), el cuerpo de Ofelia se diluye en la paleta tenue de los sueños y las alucinaciones. Aquí no hay narrativa, sólo evocación. Ofelia deja de ser cuerpo y se convierte en estado mental.

- Salvador Dalí, en una de sus obras tardías titulada “La muerte de Ofelia” (1967), lleva al personaje shakesperiano al terreno del subconsciente surrealista. En la pintura aparecen dos imágenes simultáneas de Ofelia: una de cuerpo entero, con la cabeza echada hacia atrás, y otra de perfil, semisumergida en el agua. Pero en ninguna de ellas parece realmente muerta. Parece dormida, suspendida en un estado intermedio entre la vida, el sueño, y la disolución. La corriente del río no la arrastra: la acoge. La elección de Dalí no es casual. Para los surrealistas, el sueño era un canal hacia las profundidades de la mente, y Ofelia, con su locura, su lirismo, y su ambigüedad, se convierte aquí en un símbolo perfecto de lo inconsciente femenino.

Cada una de estas representaciones no sólo reinterpreta a Ofelia como personaje, sino que revela el modo en que cada época y cada estilo ha entendido lo femenino, lo trágico, y lo bello. Desde el lirismo naturalista hasta la abstracción simbólica, Ofelia ha sido tantas mujeres como artistas que la han pintado: musa, mártir, símbolo, advertencia, reflejo.

Reescribiendo el mito: del ahogo a la voz propia

La narrativa contemporánea ha buscado darle la vuelta a ese canon. Ofelia ya no es sólo la que muere por amor, sino la que sobrevive para contar su historia.

En ese contexto aparece The Fate of Ophelia, canción de Taylor Swift que, a menos de una semana de su lanzamiento, se ha convertido en fenómeno cultural. En ella, Swift, quien ya había reinterpretado a Romeo y Julieta en Love Story, no se limita a mencionar a Ofelia: reclama su historia. La canción plantea una pregunta implícita: ¿qué hubiera pasado si Ofelia no se ahogaba? ¿Si alguien llegaba a salvarla? ¿Si ella misma decidía no dejarse arrastrar?

La cantautora rescata ahora a Ofelia, no para repetir su final, sino para cambiarlo. La canción no es una versión literal de la historia, sino una relectura desde la emocionalidad contemporánea. En su letra, la artista invoca imágenes directamente asociadas a la obra de Shakespeare: la torre, el desquicio, el agua como símbolo de muerte, pero también de renacimiento. “I might’ve drowned in the melancholy,” canta, aludiendo no sólo al ahogamiento físico, sino a una forma sutil de desaparición emocional.

Este giro narrativo cobra vida en el videoclip oficial del sencillo, escrito y dirigido por la propia Swift. En él, la artista recrea visualmente algunas de las pinturas más célebres sobre Ofelia, como “Ophelia” de Friedrich Wilhelm Theodor Heyser, la de Millais, con su famosa figura flotante envuelta en flores, y la “Ophelia” de Arthur Hughes, entre otras. Al final del video, Swift termina sumergida en una bañera, recreando la propia portada del álbum, también inspirada en la pintura prerrafaelista.

Cuando los artistas reescriben a sus musas

Desde hace décadas, muchos creadores, particularmente mujeres, han cuestionado las narrativas tradicionales del arte y la literatura, especialmente aquellas que representaban a las mujeres como objetos pasivos.

En el arte contemporáneo, la reapropiación de figuras como Ofelia funciona como un acto de resistencia simbólica. Los artistas ya no la pintan para idealizar su caída, sino para imaginar su ascenso. Recuperar, releer, y reescribir. En lugar de destruir las imágenes del pasado, las toman como punto de partida para construir otras posibilidades. La locura ya no es un castigo, sino una forma de fuga. La melancolía, una estrategia estética. Y el cuerpo, un espacio de poder.

La artista Marina Núñez, por ejemplo, ha trabajado la figura de Ofelia, especialmente en su tránsito del cuerpo romántico a un cuerpo post-humano. En su obra, el cuerpo femenino sumergido ya no es pasivo ni víctima. Su Ofelia es una ciborg: híbrida, consciente, y en evolución constante. La imagen del ahogamiento se transforma en una metáfora de renacimiento y mutación. En palabras de la propia artista, se trata de pasar de la representación de una muerte inevitable a la posibilidad de una reencarnación crítica y activa.

Otro ejemplo es el trabajo de Cindy Sherman, que, aunque nunca ha confirmado inspiración directa en la figura de Ofelia, con sus retratos teatrales, ha convertido los arquetipos femeninos en máscaras que se desarman desde dentro. Y varias otras artistas han recurrido a figuras míticas como Ofelia, Antígona, o Eurídice para hablar de trauma, cuerpo, y representación.

Ofelia ya no es sólo Ofelia. Es un código visual que puede significar muchas cosas a la vez.

Cómo los artistas Saisho reconstruyen el mito

Saisho trabaja con artistas que no sólo dominan la técnica, sino que piensan el arte como un espacio narrativo, donde símbolos del pasado pueden ser resignificados desde el presente. Algunos de ellos, como Ofelia, operan desde lo simbólico, lo arquetípico, o lo emocional, para construir relatos visuales que interpelan, incomodan o conmueven.

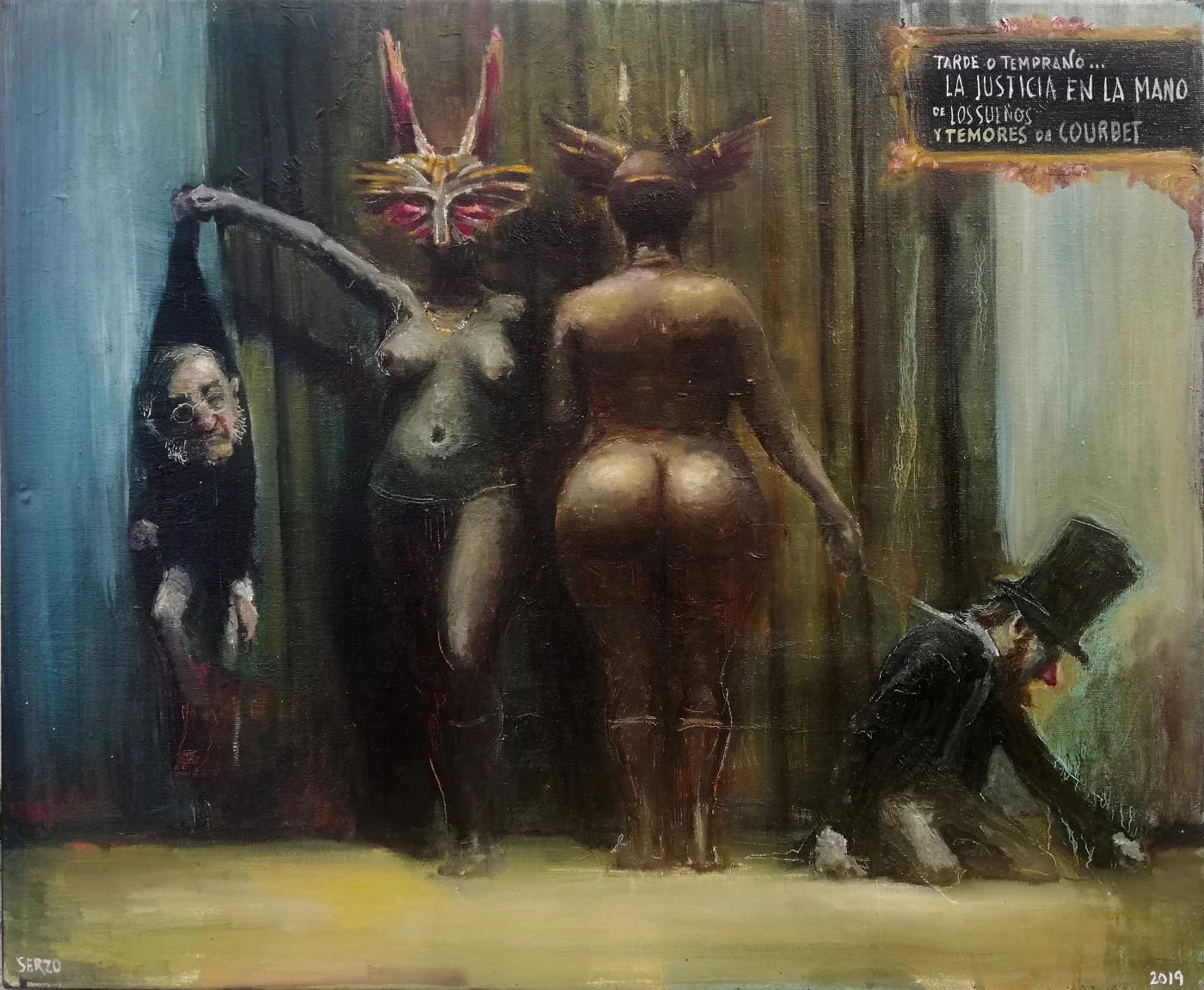

José Luis Serzo, quizás uno de los narradores más complejos del arte contemporáneo español, construye ficciones simbólicas donde los personajes femeninos desafían su destino con ironía y agencia propia. Su universo está poblado de personajes, metáforas, y fábulas que desbordan los límites de lo visual. Como Ofelia, sus figuras existen en planos intermedios entre lo real y lo onírico, lo individual y lo universal. Sus obras no ilustran: narran desde dentro.

Lídia Vives trabaja con lo corporal, lo femenino, y lo performativo, desarmando los estereotipos desde la autorrepresentación o la multiplicidad de identidades. Desde la fotografía, se apropia de los códigos visuales del arte clásico para subvertirlos. Su Ofelia no se ahoga: posa, decide, interpela. La estética, en su obra, es trampa y es trinchera. Una manera de ocupar el canon desde adentro, con una mirada crítica y provocadora.

Manu Muñoz recupera mitologías clásicas para desestabilizar sus estructuras desde el extrañamiento. Su obra presenta figuras que parecen sacadas de un sueño colectivo: arquetipos, fantasmas, mártires. Como Ofelia, sus personajes están marcados por el tiempo y la transformación.

Alejandro Pasquale transforma figuras idealizadas en criaturas oníricas que cuestionan las fronteras entre lo íntimo y lo cultural. Convierte los rostros en máscaras simbólicas. En su obra, la figura humana está cargada de referencias al inconsciente, la espiritualidad, y el deseo reprimido. El cuerpo es, a la vez, refugio y superficie de proyección. Como Ofelia, sus personajes no se explican: se intuyen.

Ofelia como guía: el criterio y el futuro de las narrativas visuales

Más de cuatro siglos después, la figura de Ofelia sigue siendo un espejo. De lo que fuimos, de lo que dejamos de ser, de lo que aún estamos escribiendo. Su figura, reapropiada y resignificada, nos recuerda que todo símbolo puede ser reactivado desde otro lugar. Ofelia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es cómo la miramos. Y ese cambio dice mucho sobre la evolución del arte, pero también sobre la evolución de la cultura. De los cuerpos representados. De las voces que narran.

En Saisho creemos que aprender a mirar es también aprender a reinterpretar. Por eso ofrecemos una guía gratuita para aprender a identificar la calidad del arte y a coleccionar con criterio, pensada para quienes quieren entender el arte contemporáneo no sólo como decoración, sino como una narrativa más rica, profunda, y cargada de historia.

Hoy, más que nunca, el arte contemporáneo no ilustra historias: las discute. Las pone en tensión. Las transforma. Y en esa transformación, personajes como Ofelia dejan de ser trágicos para ser complejos. Vivos. Y profundamente actuales.

Y si te interesa conocer en persona las obras de los artistas que están reescribiendo estas narrativas simbólicas, puedes agendar una visita a nuestra galería en Madrid. Porque el arte, como la historia de Ofelia, siempre está abierto a ser interpretado de nuevo.