De Goya a Ai Weiwei, un recorrido de arte y activismo por obras y gestos que han contribuido a ensanchar el espacio cívico, y a imaginar marcos de convivencia en tiempos de conflicto.

El lenguaje de la paz no nace en los tratados, sino en la esfera de lo común. Allí donde se articulan imágenes, relatos y gestos capaces de contener la complejidad sin exigir adhesiones absolutas. El arte, cuando rehúye la consigna y se compromete con la verdad de la experiencia, opera como diplomacia civil: crea marcos de conversación, fija memorias y ensaya hospitalidad. Este artículo traza una genealogía breve —inevitablemente incompleta— de artistas que han funcionado como mediadores simbólicos, y enlaza la tradición de arte y activismo con prácticas presentes en el ecosistema Saisho.

Tabla de contenidos

Arte y activismo: antecedentes y siglo XX

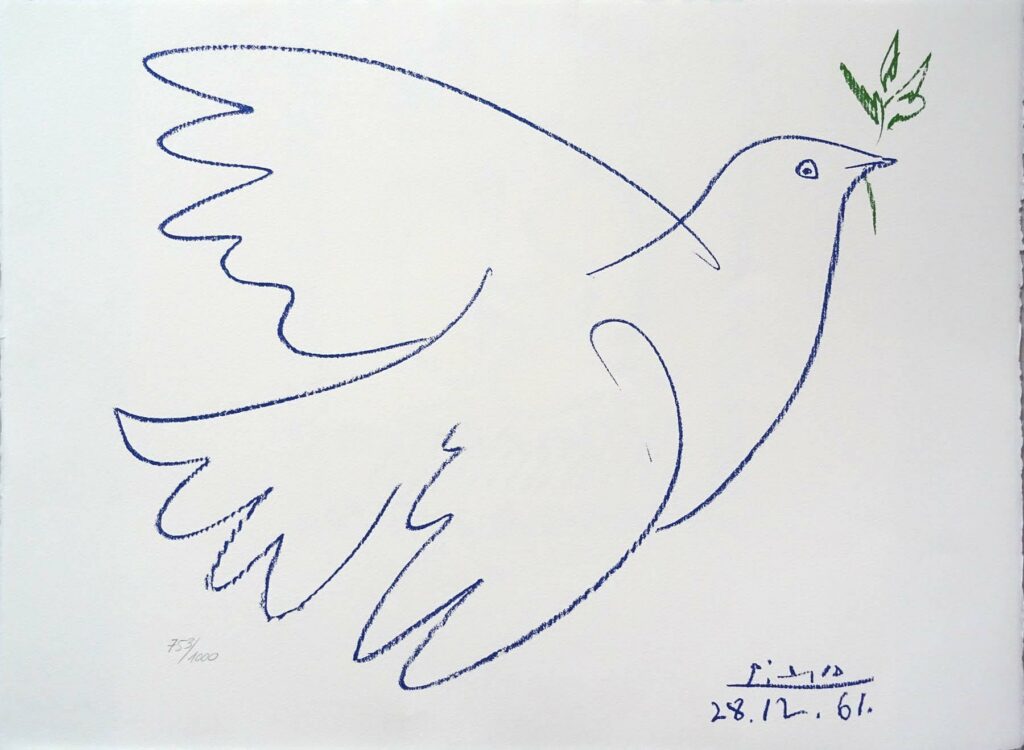

Entre las aportaciones más duraderas del siglo XX está la cristalización de un vocabulario visual de la paz. En 1949, Pablo Picasso dibuja una paloma para el Congreso Mundial de Partidarios de la Paz; el motivo se expande más allá de cualquier militancia y queda como signo laico de reconciliación. La fuerza de esa imagen no deriva de una retórica heroica, sino de su economía formal y su disponibilidad social: cualquiera puede apropiarse sin someterse a una doctrina.

Años después, en 1958, el diseñador Gerald Holtom traza el símbolo de desarme nuclear a partir del código semafórico (N y D). Lo que nació para una marcha concreta se transformó en un signo portátil, apto para negociaciones cotidianas —familiares, escolares, barriales— donde la violencia no es abstracta sino íntima. A diferencia de los emblemas de partido o fe, estos signos no exigen pureza; ofrecen un lugar de encuentro.

La eficacia de estos símbolos revela algo esencial: la paz es un espacio a habitar. No un estado ideal que sólo pertenece a la alta política, sino un territorio que necesita imágenes y ritos compartidos. Por eso, cuando los ciclos bélicos entran en pausa, el sistema del arte puede desplegar su mejor virtud: ensayar marcos de convivencia antes de que la burocracia llegue.

Testigos y anticuerpos: la tradición moderna

La modernidad artística europea abre una senda de testimonio de arte y activismo que sigue activa. Francisco de Goya, en Los desastres de la guerra (c. 1810–1820), abandona la alegoría para inscribir la violencia en cuerpos anónimos. No hay héroes, no hay redención, hay hechos. Esa crudeza funda una ética: decir lo que sucede cuando el lenguaje oficial prefiere la niebla. Posteriormente, Käthe Kollwitz talla el duelo como política de cuidado en su ciclo Krieg (1921–23), donde madres, huérfanos y sombras ocupan el centro. A su lado, Otto Dix despliega en Der Krieg (1924) una necrosis del heroísmo: trincheras, máscaras, miembros cercenados, un realismo que desactiva la épica.

En esta línea, cada generación encuentra su modo de producir anticuerpos frente a la anestesia. No se trata de competir en horror —la saturación visual que circula en redes ya hace ese trabajo—, sino de restaurar la atención: volver a mirar, escuchar, nombrar sin espectacularizar el dolor. Aquí el museo y el archivo no son cajas de resonancia de la tragedia, sino espacios de metabolización.

Acciones que abren: instrucción, rostro, hospitalidad

A partir de los sesenta, la noción de obra se expande hacia el gesto, la instrucción y la arquitectura social. Yoko Ono lo formula con nitidez en WAR IS OVER! (if you want it) (1969): una frase que, en lugar de señalar culpables, interpela al deseo colectivo. No es un eslogan complaciente; es un dispositivo lingüístico que convierte al espectador en condición de posibilidad.

Décadas después, el francés JR instala Face 2 Face (2007) en ciudades israelíes y palestinas: parejas de retratos de personas que comparten oficio —panaderos, conductores, profesores— y comparten, sobre todo, gestos. La risa común suspendida sobre un muro nos recuerda que la diferencia no anula la semejanza. La operación no es ingenua: crea situaciones de conversación allí donde la urbanística ha impuesto separación.

Desde 2017, el Walled Off Hotel de Banksy en Belén mezcla crítica, turismo y empleo local. Más que un artefacto de denuncia, el hotel funciona como institución de hospitalidad: lugar donde se pagan sueldos, se escucha música, se mira arte y, sobre todo, se complica la mirada con una ventana literal al muro. El gesto desplaza la pregunta de «¿quién tiene razón?» a «¿cómo hacemos barrio en mitad del conflicto?».

En otra escala, Ai Weiwei condensa en instalaciones e imágenes la dimensión material del desplazamiento —chalecos salvavidas, balsas, archivos de nombres— para obligar a la ciudad a hacerse cargo del tránsito ajeno. Menos que un shock, su obra persigue un cambio de temperatura moral.

Cartografía Saisho: prácticas que median, cuidan y complejizan

En el ecosistema Saisho conviven artistas que, sin declararse “artistas por la paz”, trabajan con las condiciones de posibilidad de la convivencia: empatía, atención, cuidado, imaginación material. No se trata de ilustrar titulares, sino de construir gramáticas sensibles desde las que habitar los desacuerdos con arte y activismo.

En Horacio Quiroz, la figuración del cuerpo explora la identidad como campo relacional. Sus anatomías desviadas no espectacularizan la diferencia; la proponen como lugar de cuidado. El espectador se reconoce en una piel que no es la suya y, al hacerlo, amplía su marco de empatía. Cuando la violencia empieza por deshumanizar, recordar que el rostro ajeno es -también- nuestro es una intervención política sin propaganda.

Con Manu Muñoz, el mundo aparece como fábula en construcción. Sus imaginarios, poblados por criaturas y escenarios oníricos, no evaden el presente: lo desvían para hacerlo habitable. La fantasía, aquí, no es fuga sino refugio simbólico desde el cual recomponer la experiencia. En sociedades heridas por el miedo, imaginar otros mundos es una inversión en resiliencia cultural. En su serie Onna Musha, inspirada en las guerreras del Japón feudal, el artista ensaya una pedagogía de la fortaleza ética: rostros de clasicismo griego y cuerpos sin identidad individual refuerzan la idea de una defensa que es colectiva —cuidado, protección de la comunidad, dignidad—, evitando la épica belicista y proponiendo un empoderamiento sin agresión.

Cecilia Barreto desarrolla proyectos de investigación teórico‑artística a partir de materiales existentes —medios digitales especializados en economía y finanzas, índices bursátiles, prensa impresa, libros y archivos— que traduce en instalación, dibujo, pintura, objeto, multimedia, ambientación sonora y publicaciones. Sus obras cartografía cómo los relatos financieros condicionan marcos de decisión política y formas de pertenencia, desvelando tanto alianzas transnacionales como identidades excluyentes. En clave de paz, su práctica funciona como alfabetización crítica: desactiva fatalismos del mercado, hace legibles las mediaciones informativas y devuelve a los públicos herramientas para discernir sin crispación en escenarios de incertidumbre.

William Gaber trabaja entre México y España en una práctica multidisciplinar que cruza fotografía, pintura e instalación. Su foco —la condición humana en transformación y la arquitectura como contenedor de memoria— se traduce en imágenes y series que leen el espacio construido como archivo afectivo: muros, huecos, fachadas y escaleras donde se sedimentan usos, pérdidas y recomienzos. En clave de paz, su obra opera como topografía de la convivencia: reconoce la casa, la calle y el barrio como lugares de reparación y microhospitalidad, devolviendo al espectador un mapa sensible con el que re‑orientarse tras la interrupción del conflicto.

Xavi García, influido por el arte pop y el imaginario urbano, combina una técnica clásica (óleo y acrílico en capas generosas, con gran atención a la textura) con una iconografía de alto voltaje comunicativo. Sus composiciones —donde tipografías, símbolos y figuras dialogan en superficies físicas— convierten el cuadro en plaza pública: un espacio para decodificar mensajes y para entrenar la alfabetización visual frente a los clichés que polarizan. En términos de diplomacia civil, esa traducción entre códigos masivos y pintura lenta hace de su obra un puente discursivo entre públicos diversos, ampliando la conversación sin simplificar.