Entre Halloween, el Día de Muertos y Todos los Santos existe un gesto común que atraviesa fronteras y siglos: convertir el miedo en forma, el duelo en relato y la memoria en un lugar compartido. El arte ha sido siempre ese espacio de traducción: ahí donde lo indecible encuentra imagen, materia y tiempo. No es casual que cada otoño regresen calaveras, velas y máscaras; tampoco que vuelvan preguntas antiguas con palabras nuevas. ¿Qué miramos cuando miramos la muerte en el arte?

Historia de la muerte en el arte

La historia empieza mucho antes de la fiesta. En la Europa medieval, manuales de ars moriendi enseñaban a “bien morir” mientras las danzas de la muerte recordaban que ningún rango escapaba al final. La imagen tenía entonces una función pedagógica: advertir, preparar, consolar. Con el Barroco esa pedagogía se volvió espectáculo y meditación. Las vanitas alinearon calaveras, relojes de arena, flores marchitas y velas a punto de extinguirse para recordarnos que el tiempo es la verdadera materia de la pintura. En España, Juan de Valdés Leal teatralizó la fugacidad con una contundencia que hoy sigue incomodando; Francisco de Zurbarán, por su parte, destiló el símbolo de la muerte en el arte hasta la contemplación: una calavera sobre la mesa, un hábito austero, un silencio que pesa más que cualquier retórica. En ambos casos, no hay morbo: hay lucidez.

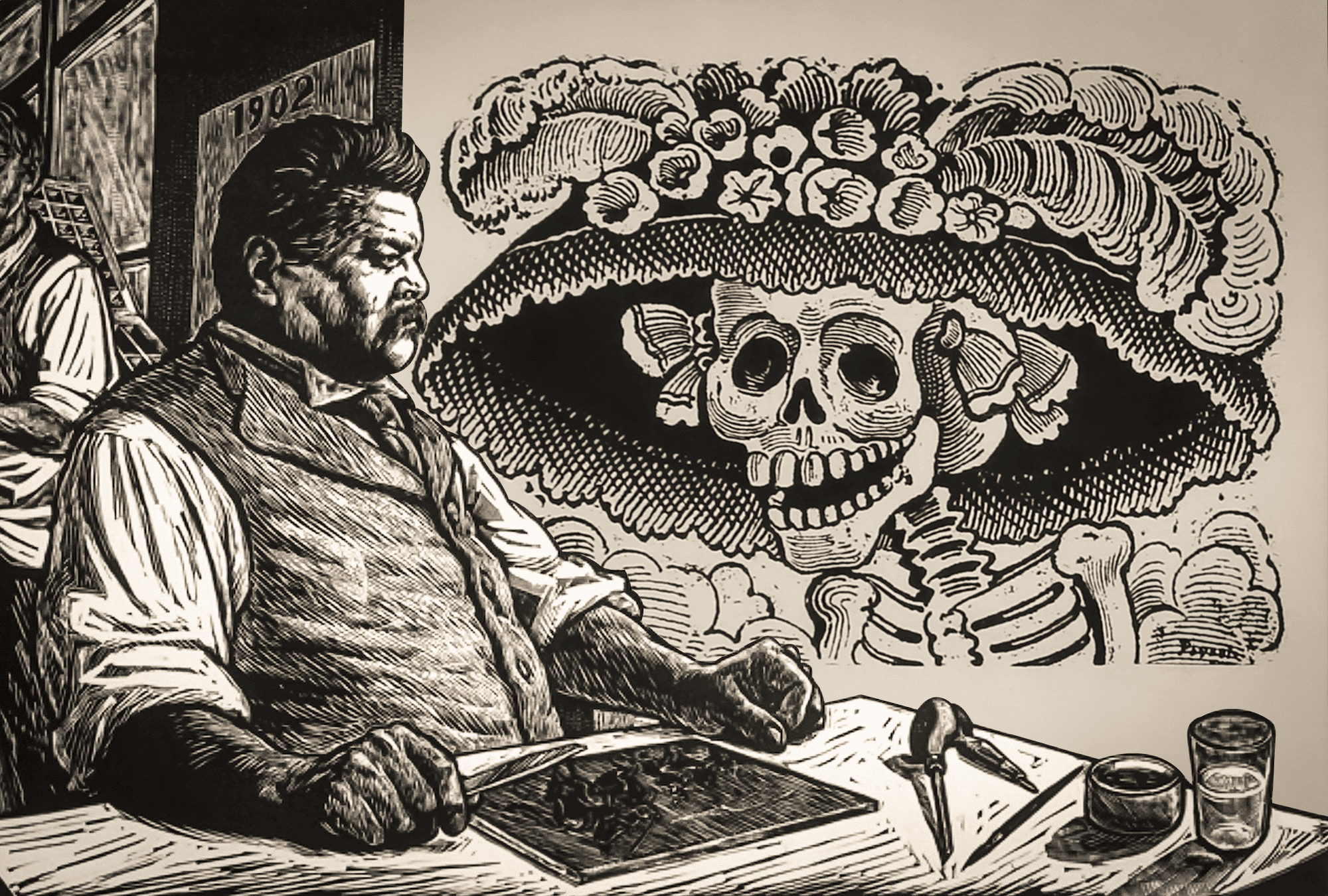

Con el cambio de siglo XIX, la muerte desbordó el motivo moral y se volvió atmósfera. Goya, con sus Pinturas negras, empujó el tema hasta el límite de lo político y lo psicológico: la oscuridad ya no está “en la escena”, está en la mirada. La imagen deja de instruir para interpelar. A finales de ese mismo siglo, el grabador mexicano José Guadalupe Posada inventó una sátira popular con La Catrina: la calavera se volvió máscara social, igualadora y festiva, puente entre plaza, altar y memoria familiar. En otra latitud, James Ensor convirtió procesiones de máscaras y esqueletos en pesadillas luminosas: carnaval y desasosiego en el mismo plano.

El siglo XX heredó esos lenguajes y los tensionó con los traumas contemporáneos. Andy Warhol, en su serie “Death & Disaster”, repitió la tragedia hasta arrancarle solemnidad y exhibir el zumbido anestésico de los medios: ¿cuánta repetición soporta el dolor antes de volverse ruido? Félix González-Torres cambió la escena por el gesto mínimo y participativo: una pila de caramelos que se consume, dos relojes sincronizados, una guirnalda de luces; el cuerpo ausente convertido en rito compartido. Christian Boltanski montó archivos de nombres, fotografías y prendas para mostrar que la memoria también pesa, que el duelo puede ser una arquitectura de luces bajas y listas interminables. Ana Mendieta y Kiki Smith llevaron la reflexión al territorio de la piel, la huella, la sangre y el mito; el límite entre presencia y desaparición se volvió materia plástica, y el cuerpo, un umbral.

A finales del XX y primeros 2000, la pregunta sobre el rol de la muerte en el arte cambió de escala y de economía. Dead Dad, de Ron Mueck, comprimió el impacto en una figura hiperrealista y pequeña: la intimidad como conmoción sin artificio. Damien Hirst, con For the Love of God, recubrió un cráneo con diamantes hasta convertir la vanitas en un espejo del mercado: lujo, miedo y deseo, todo en un mismo destello. Teresa Margolles y Doris Salcedo devolvieron el tema al tejido social: materiales que guardan duelo, agua que lavó cuerpos, muebles suturados; obras que no “representan” la pérdida, sino que la incorporan y la ritualizan. Desde entonces, buena parte del arte contemporáneo dejó de preguntarse cómo “mostrar” la muerte para preguntarse cómo activar —y cuidar— la memoria.

En ese trayecto, Halloween aparece como una carta más del mismo mazo simbólico. La máscara protege y permite jugar con lo que asusta; la calle se vuelve escenario de comunidad efímera; el humor perfora el miedo. A su lado, las tradiciones ibéricas y latinoamericanas —Todos los Santos, el Día de Muertos, el Samaín— insisten en el cuidado: visitar el cementerio, montar un altar, cocinar para quien ya no está. El arte contemporáneo parece haberse quedado justo en esa frontera: toma la energía del disfraz y la convierte en dispositivo de memoria; toma la intimidad del altar y la lleva a la sala de exposiciones para que cualquiera pueda entrar, leer, participar. De la reliquia al archivo, de la calavera al nombre propio, del icono al rito.

La muerte en el arte contemporáneo: Artistas Saisho y la memoria como forma

En el arte contemporáneo, la muerte ya no se representa como final, sino como transición, pregunta, o herida abierta. Lejos de las alegorías tradicionales, muchos artistas hoy abordan la pérdida desde una estética del cuidado, la intimidad, y la transformación. Varios artistas Saisho abordan la muerte en su obra, mas no la tematizan como espectáculo. Más bien la integran como parte de un lenguaje visual que indaga en la memoria, el duelo, y la permanencia simbólica. Aquí, la calavera y la destrucción no son sólo un emblema barroco; son también una textura emocional, una arquitectura de silencios, o una máscara vegetal que protege al individuo al tiempo que lo conecta con lo colectivo.

- Horacio Quiroz: Vulnerabilidad e identidad mutable: cuerpos que muestran su fragilidad y su deseo, allí donde eros y finitud se rozan. La piel como límite y como memoria.

- Alejandro Pasquale: Retratos-ecosistema donde la botánica cubre, protege y oculta el rostro: máscaras vegetales que hablan de ciclo, cuidado y fragilidad. La muerte aparece como transformación: del individuo aislado a la memoria que echa raíces.

- Irene Pérez: Entre expresionismo y retrato, abre fisuras emocionales en figuras “seguras de sí”: veladuras, gesto y color para hablar de fragilidad, duelo íntimo y máscara social.

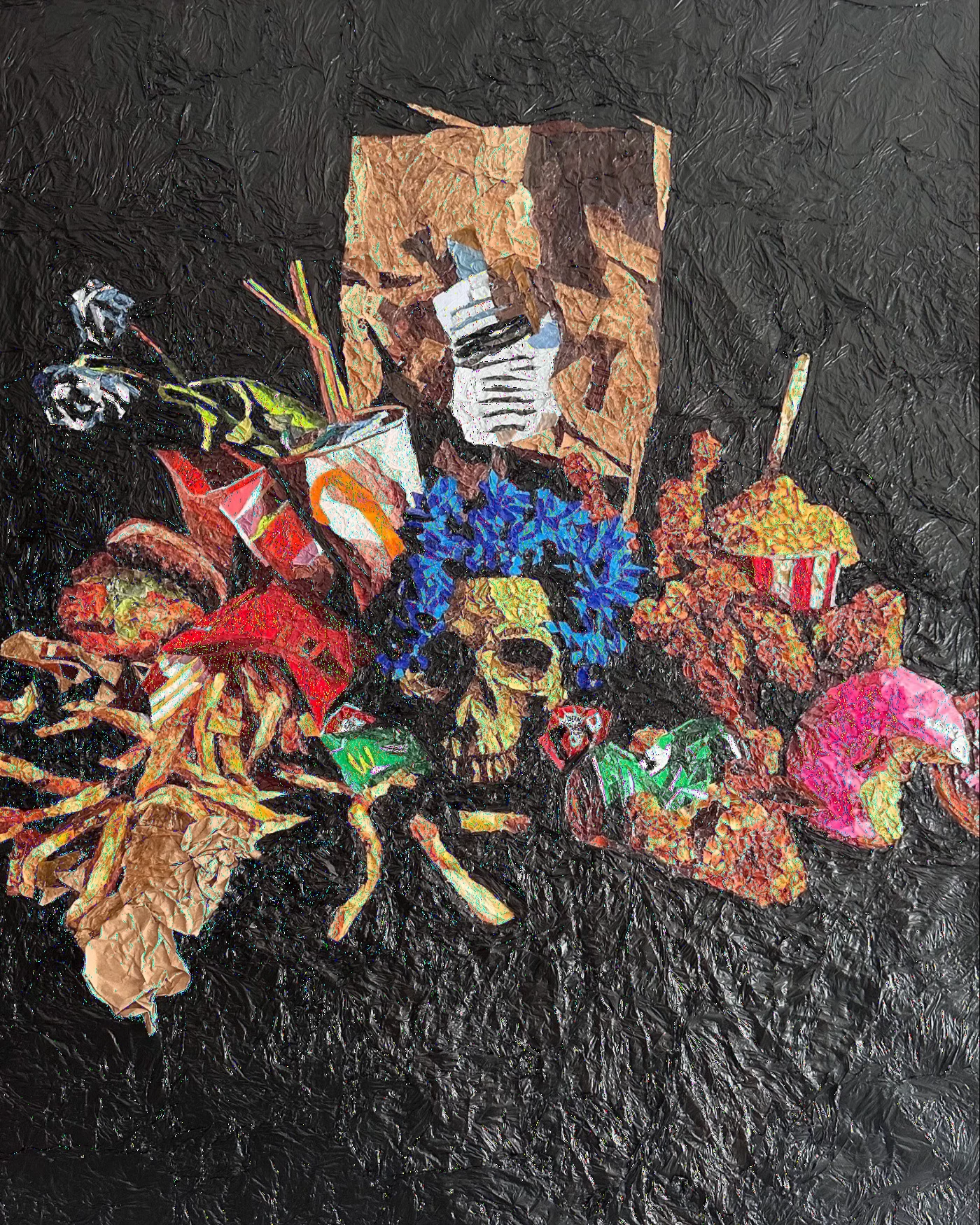

- Pablo Llana: Collage con envoltorios y residuos del consumo: una vanitas contemporánea en clave pop donde caducidad, cuerpo y mercado se cruzan con ironía.

- Antonio Guerra: Intervención y fotografía del paisaje: erosión, ruina y tiempo como materiales; el territorio convertido en archivo de lo que se pierde.

- Jorge Gallego: Pintura figurativa de silencio y luz contenida: escenarios detenidos donde la melancolía opera como vanitas sin emblema.

- Emilio Pemjean: Espacio, arquitectura y memoria: escenas sin figura que funcionan como reliquias contemporáneas; luz, maqueta e imagen como anatomía de la ausencia.

Cerrar los ojos para volver a mirar

Coleccionar arte es mucho más que acumular imágenes. Es custodiar símbolos. Por eso, en Saisho trabajamos con artistas que piensan el arte como relato y el relato como forma de vida.

Desde las vanitas barrocas hasta los altares contemporáneos, la muerte en el arte ha mutado de símbolo a experiencia. Ha dejado de ser una imagen estática para convertirse en un lenguaje capaz de articular lo invisible: la ausencia, el recuerdo, el tiempo que pasa. En esa mutación, los artistas contemporáneos no intentan resolver el enigma, sino abrir un espacio donde mirar el duelo sin urgencia, sin respuesta y sin miedo.

¿Buscas la obra de arte perfecta para tu espacio?

Nosotros te ayudamos